小松菜りんごバナナスムージーの簡単レシピとアレンジ術

小松菜とりんごとバナナのスムージーに興味をお持ちですね。手軽に野菜不足を解消したい、できれば美味しく栄養を摂りたいと考える方にとって、この組み合わせは非常に魅力的です。ただ、実際に作るとなると、小松菜は生で大丈夫なのか、苦味や青臭さが出ないか、といった不安もあるかもしれません。また、小松菜のスムージーで期待できることは何か、りんごとバナナは一緒に食べてもいいのか、といった疑問も浮かぶでしょう。この記事では、小松菜とりんごとバナナのスムージーの基本的なレシピや、苦味を抑えて美味しく作るコツを解説します。さらに、ヨーグルトや豆乳、牛乳、キウイ、はちみつなどを加えるアレンジ方法や、飲むのに最適なタイミングについてもご紹介します。

- 小松菜とりんご、バナナのスムージーの黄金比レシピがわかる

- 小松菜の苦味や青臭さを抑える下ごしらえのコツがわかる

- ヨーグルトや豆乳などを使ったアレンジ方法がわかる

- スムージーを飲むおすすめのタイミングや注意点がわかる

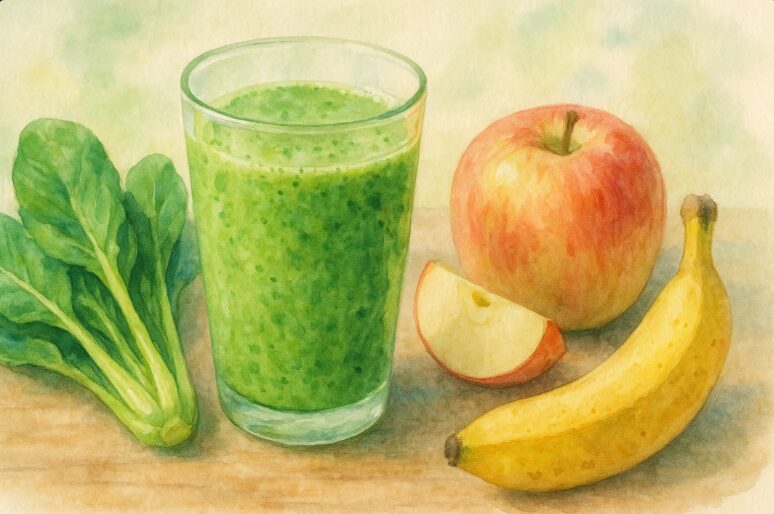

すぐに作れる!基本のレシピカード(1人分)

【材料】

- 小松菜:約50g(1〜2株)

- りんご:1/2個

- バナナ:1本

- 水:100ml〜150ml

【簡単な作り方】

- 小松菜は根元の土をよく洗い、3〜4cm幅にざく切りにします。りんごは芯を取り、皮ごと一口大にカットします。

- ミキサーに「水」と「バナナ」を最初に入れます。

- その上に「りんご」、一番上に「小松菜」を乗せます。

- まずは低速で全体を軽く混ぜ、その後高速で30秒〜1分ほど、滑らかになるまでしっかり撹拌したら完成です。

小松菜とりんごとバナナのスムージーの基本レシピ

まずは基本の作り方です。以下のポイントを押さえると、初めてでも失敗しにくくなります。

- 苦味を抑える黄金比の材料と分量

- 小松菜は生で大丈夫?下ごしらえの方法

- ミキサーに入れる順番と撹拌のコツ

- さらっと?とろとろ?水分の選び方

- 甘さが欲しい時の「はちみつ」ちょい足し

- りんごとバナナの食べ合わせは?

苦味を抑える黄金比の材料と分量

グリーンスムージーを作る上で多くの方が懸念されるのが、野菜特有の「苦味」や「青臭さ」でしょう。特に小松菜は、ほうれん草などに比べればアクが少ないものの、独特の風味があります。この風味をいかに上手にマスキングし、毎日飲みたくなる美味しさに仕上げるかが、スムージー作りの最大の鍵となります。

そこで重要になるのが、果物の力を借りた「黄金比」です。このレシピで主役となる「りんご」と「バナナ」は、それぞれ異なる役割で小松菜の風味を包み込みます。

- バナナ(甘みの土台): バナナ、特に完熟してシュガースポット(黒い斑点)が出てきたものは、強い甘みとクリーミーな食感を生み出します。この濃厚な甘みととろみが、小松菜の苦味成分を物理的にコーティングし、舌で感じにくくさせると言われています。

- りんご(酸味と香り): りんごが持つ爽やかな酸味(リンゴ酸など)は、スムージー全体の後味を引き締め、バナナの甘さだけではぼやけてしまいがちな味に輪郭を与えます。また、りんご特有のフルーティーな香りが、小松菜の青臭さを中和する役割も担うとされます。

一般的に、初心者がグリーンスムージーを美味しく感じる比率は「野菜:果物=4:6」あるいは「3:7」と言われています。これに基づいた、苦味を抑える基本の黄金比(1人分)をご紹介します。

基本の黄金比(1人分 約300〜400ml)

- 小松菜:約50g(1〜2株)

- バナナ:1本(可食部 約100g)

- りんご:1/2個(可食部 約150g)

- 水:100ml〜150ml

この分量ですと、野菜約50gに対し、果物が約250gとなり、「野菜:果物=2:8」に近い比率です。これは、初めての方や野菜の味が苦手な方でも「美味しい」と感じやすい、果物の甘みが主役のバランスです。

もし小松菜の味に慣れてきたら、小松菜の量を70g、100gと徐々に増やし、逆にバナナやりんごの量を減らして、ご自身の好みのバランスを見つけていくのがおすすめです。まずはこの「美味しい」と感じる黄金比からスタートしてみてください。

ちなみに、この食材の組み合わせでどのような栄養素が摂れるのか、文部科学省のデータを参考に見てみましょう。

| 食材(生) | エネルギー | カリウム | カルシウム | ビタミンC | 食物繊維総量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小松菜 (50g) | 7 kcal | 250 mg | 85 mg | 20 mg | 1.0 g |

| バナナ (100g) | 93 kcal | 360 mg | 6 mg | 16 mg | 1.1 g |

| りんご(皮なし 150g) | 80 kcal | 180 mg | 5 mg | 6 mg | 2.1 g |

| りんご(皮あり 150g) | 84 kcal | 180 mg | 6 mg | 9 mg | 2.9 g |

(参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」の各品目ページ掲載の可食部100g値1, 2から使用量分を換算)

このように、小松菜はカルシウム、バナナはカリウムが豊富とされています。りんごは皮ごと使うことで、食物繊維の摂取量を増やすことが期待できます。ただし、これらの数値はあくまで目安であり、スムージーにすることで吸収率が変動する可能性もあります。

小松菜は生で大丈夫?下ごしらえの方法

スムージー作りで最も多く寄せられる質問の一つが、「小松菜はほうれん草のように、下茹でしなくていいの?」というものです。特に、アクの成分である「シュウ酸」を心配される方が多いようです。

結論から申し上げますと、小松菜はアクが非常に少ない野菜とされており、スムージーにする場合は生で使っても一般的に問題ないとされています。

ここで、懸念される「シュウ酸」について詳しく見てみましょう。

専門用語解説:シュウ酸(Oxalic acid)とは?

シュウ酸は、多くの野菜に含まれるアクの成分の一つです。体内に入ると、ミネラル(特にカルシウムや鉄)と結合しやすい性質を持っています。シュウ酸とカルシウムが結合すると「シュウ酸カルシウム」という不溶性の物質になり、これが体外に排出されずに蓄積すると、尿路結石などの原因の一つになる可能性があると指摘されています。(出典:厚生労働省「食事摂取基準の策定に関する検討会」資料など)

ほうれん草(生)のシュウ酸含有量は約600〜1,000 mg/100g程度と非常に多いのに対し、小松菜のシュウ酸は測定条件で差がありますが、ほうれん草に比べ著しく少ないことが報告されています。例えば、小松菜で約3 mg/100gという報告もあります。(出典:国立環境研究所「食品のシュウ酸含有量についての実測報告(P.7)」など)。そのため、スムージーで使う50g程度の量であれば、シュウ酸の影響は過度に心配する必要はないというのが一般的な見解です。

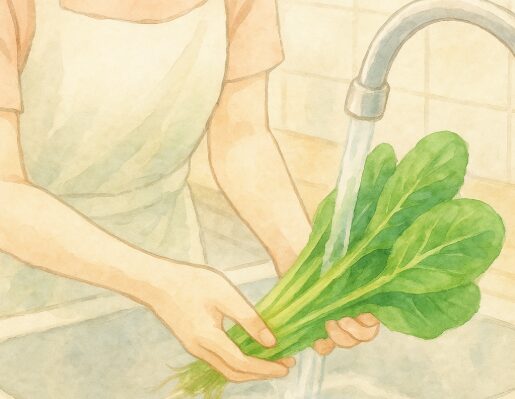

とはいえ、生で使うからこそ、「洗浄」と「下ごしらえ」は非常に重要になります。

1.根元の土を徹底的に洗い流す

小松菜は、株の根元に土や砂が入り込んでいることが非常に多い野菜です。ミキサーに入れる前に、この土を完全に取り除く必要があります。

- ボウルに水を張り、小松菜の根元を水に浸けます。

- 株元を指でしっかりと開きながら、振り洗いします。

- 最後に流水で全体、特に葉と茎の間を丁寧に洗い流します。

この洗浄を怠ると、スムージーがじゃりじゃりとした食感になり、風味も大きく損なわれてしまいます。

2.ミキサーが撹拌しやすいサイズにカット

洗浄が終わったら、ミキサーに入れやすいよう、3〜4cm程度の幅にざく切りにします。こうすることで、ミキサーの刃に繊維が絡みつくのを防ぎ、より滑らかな仕上がりを助けます。

3.りんごは「皮ごと」がおすすめ

りんごの皮には、食物繊維(ペクチン等)やポリフェノールといった成分が多く含まれていると言われています。食物繊維は、お腹の調子を整えるのを助ける働きがあるとされます。(出典:e-ヘルスネット(厚生労働省監修)「食物繊維」)。ミキサーで細かく粉砕するため、皮の食感はほとんど気にならなくなります。皮ごと使う場合は、表面のワックス(天然のものや、鮮度保持のために塗布されているもの)を流水でよくこすり洗いしてください。

もちろん、皮の食感がどうしても気になる場合や、ワックスが不安な場合は、皮をむいて使用しても問題ありません。3

シュウ酸がどうしても気になる方へ

体質的に結石ができやすい方や、毎日欠かさず大量のグリーンスムージーを飲むのが習慣で、シュウ酸の蓄積が気になるという方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、小松菜をさっと下茹で(ブランチング:沸騰したお湯で20〜30秒ほど茹でて冷水に取る)してから使う方法もあります。

ただし、この方法だと、小松菜に含まれるビタミンCなどの水溶性の栄養素が茹で汁に溶け出してしまうというデメリットもあります。ご自身の体調やライフスタイルに合わせてご判断ください。

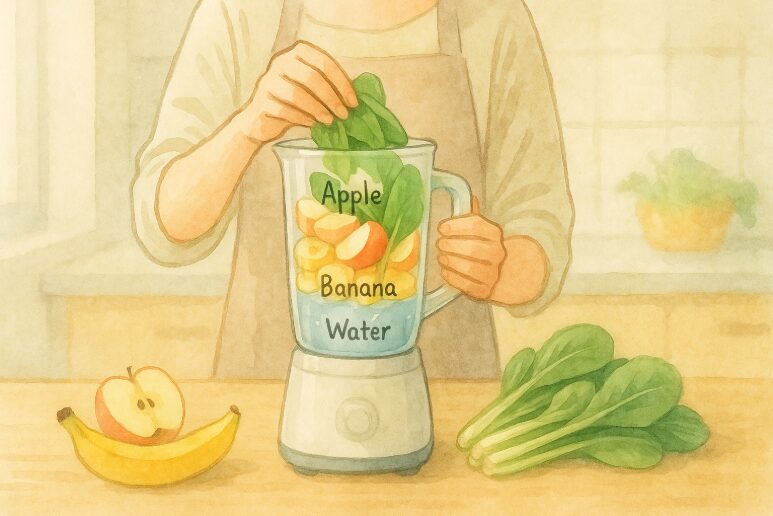

ミキサーに入れる順番と撹拌のコツ

「材料を全てミキサーに入れて、スイッチを押すだけ」と考えていると、思わぬ失敗をすることがあります。特に、パワーがそれほど強くないミキサーの場合、材料がうまく混ざらず、刃が空回りしてしまうことがよくあります。滑らかで美味しいスムージーを作るには、ミキサーの性能を最大限に引き出す「科学」に基づいた順番が重要です。

ミキサーの刃は、下部で液体を巻き上げ、強力なボルテックス(渦流)を作り出すことで、上にある材料を引きずり込んで粉砕します。この流れをいかにスムーズに作るかがポイントです。

失敗例(先に葉物を入れた場合): 最も軽い小松菜を先に入れると、刃の上にフワッとかぶさる形になります。その上から重いりんごやバナナを乗せると、刃と液体の間に空間ができてしまい、刃が空転します。結果、大きな塊が残ったままの、飲みにくいスムージーになってしまいます。

成功する「正しい投入順序」 この原則は、ミキサーの重力と対流の仕組みに基づいています。

- 第1層(最初):液体(水、牛乳、豆乳など)まず、ミキサーの刃がしっかりと捉えられるように、液体を入れます。これが対流を生み出すための「エンジンオイル」の役割を果たします。

- 第2層:柔らかいもの(バナナ)次に、液体と混ざりやすいバナナを入れます。バナナが液体と混ざることで、スムージー全体の「とろみ」の土台が作られます。

- 第3層:硬いもの・重いもの(りんご)バナナの上から、一口大にカットしたりんごを加えます。液体の上に直接硬いものを入れるよりも、バナナのクッションがある方が刃への負担が少なく、また、りんご自体の重みで全体を下に押し付ける効果もあります。

- 第4層(最後):軽いもの・繊維質のもの(小松菜)最も軽い小松菜は、一番上に乗せます。こうすることで、下層で作られた液体と果物の渦に、小松菜が自然と引き込まれていき、効率よく粉砕されます。

撹拌の具体的なコツ 投入が完了したら、次は撹拌です。ここでも滑らかにするためのコツがあります。

- 「低速スタート」→「高速フィニッシュ」:いきなり最高速で回すと、材料が飛び散って側面に張り付いてしまうことがあります。まずは低速で回転させ、全体がある程度混ざり合ったことを確認してから(約10〜15秒)、一気に高速に切り替えて繊維を断ち切ります。

- パルス機能の活用:ミキサーに「パルス機能(PULSE)」や「フラッシュ機能」があれば、最初に数回押して大きな塊を砕いておくと、その後の撹拌がスムーズになります。

- 撹拌時間(音の変化):時間はミキサーのパワーによりますが、高速で30秒〜1分程度が目安です。最初は「ガッガッ」「ゴロゴロ」という硬い音がしますが、全体が滑らかになるにつれて「シャー」という均一な音に変わります。この音が滑らかになったら完成の合図です。

ハンドブレンダー(スティックミキサー)の場合

ハンドブレンダーを使用する場合は、据え置き型とは少しコツが異なります。専用のカップ(付属のもの)など、深さのある容器を使いましょう。 まず、液体とバナナ、りんごを入れ、ある程度撹拌してピューレ状にします。そこに小松菜を少しずつ加えながら、ブレンダーを上下に動かして全体を巻き込むように混ぜていくと、滑らかに仕上がりやすくなります。据え置き型に比べると繊維が残りやすい傾向があるため、小松菜をあらかじめ細かく刻んでおくと良いでしょう。

さらっと?とろとろ?水分の選び方

スムージーの「飲み口」、つまりテクスチャ(食感)と風味の土台を決めるのが、ベースとなる「水分」です。基本のレシピでは「水」を使いますが、これを他の飲み物に変えるだけで、スムージーのキャラクターは劇的に変化します。ご自身の好みや、その日の気分、あるいは追加したい栄養素によって使い分けましょう。

ここでは、代表的な水分の選択肢と、それらが小松菜・りんご・バナナの組み合わせにどのような影響を与えるかを詳しく解説します。

1.水(基本の選択)

- 特徴:最もベーシックで、クセがありません。

- 仕上がり:素材(小松菜、りんご、バナナ)の味を最もストレートに感じられます。カロリーゼロで、仕上がりは比較的「さらっと」したものになります。

- メリット:コストがかからず、いつでも手軽に作れます。素材本来の味や香りを確かめたい時に最適です。

- デメリット:味に深みやコクが出にくく、人によっては「物足りない」と感じることもあります。また、時間が経つと分離しやすい傾向があります。

- おすすめな人:カロリーを最小限に抑えたい人、野菜や果物の純粋な味を楽しみたい人。

2.牛乳(まろやかさ・コク重視)

- 特徴:乳脂肪分とタンパク質(カゼイン)が豊富です。

- 仕上がり:バナナの風味と抜群の相性を発揮し、非常にまろやかでクリーミーな「とろとろ」の仕上がりになります。小松菜の青臭さを乳脂肪がコーティングし、最も感じにくくしてくれます。

- メリット:カルシウムやタンパク質を同時に補給できます。満足感(腹持ち)が格段にアップし、お子様でも飲みやすい「ジュース」感覚になります。

- デメリット:カロリーが上がります(普通牛乳150mlで約100kcal)。乳糖不耐症(牛乳でお腹がゴロゴロする)の人は注意が必要です。

- おすすめな人:野菜の味が苦手な人、子供向け、朝食として満足感が欲しい人。

3.豆乳(ヘルシー志向・植物性)

- 特徴:植物性タンパク質(大豆イソフラボン)が摂れます。

- 仕上がり:牛乳よりも脂質が少ない(無調整の場合)ため、比較的さっぱりしつつも、大豆特有のコクとまろやかさが加わります。これも小松菜の風味をうまくまとめてくれます。

- メリット:乳製品アレルギーや乳糖不耐症の人でも安心して飲めます。タンパク質を手軽に補給したい健康志向の方に適しています。

- デメリット:豆乳特有の風味(豆臭さ)が、人によっては苦手と感じる場合があります。

- おすすめな人:乳製品を避けたい人、植物性タンパク質を摂りたい人。

4.アーモンドミルク(低カロリー・風味付け)

- 特徴:牛乳や豆乳に比べて低カロリー・低糖質(無糖の場合)なのが特徴です。

- 仕上がり:スッキリとした飲み口の中に、ほのかなナッツの香ばしい風味が加わります。

- メリット:ビタミンEが豊富とされています。カロリーを抑えながらも、水とは違った風味の変化を楽しめます。

- デメリット:牛乳や豆乳ほどのコクやとろみは出にくいです。

- おすすめな人:カロリーや糖質を抑えたい人、トレンドの味を試したい人。

5.ヨーグルト(酸味・満足感アップ)

- 特徴:乳酸菌が摂れ、独特の酸味があります。

- 仕上がり:「ドリンクタイプ(飲むヨーグルト)」を使うか、「固形タイプ(プレーンヨーグルト)」を使うかで異なります。

- ドリンクタイプ:牛乳に近いまろやかさに加え、爽やかな酸味がプラスされます。

- 固形タイプ:水分(水)と併用する必要がありますが、粘度が格段に上がり、「食べるスムージー」に近い、非常に満足感の高い仕上がりになります。

- メリット:りんごや小松菜の風味と、ヨーグルトの酸味が非常に良く合います。腸内環境を意識している方に最適です。

- デメリット:固形タイプは手間が一つ増えます。加糖タイプは糖分過多に注意が必要です。

- おすすめな人:朝食としてしっかり摂りたい人、お腹の調子を整えたい人、さっぱりした酸味が欲しい人。

水分量の調整ガイド

レシピでは「水100ml〜150ml」と幅を持たせています。これは、使用するりんごやバナナの水分量、ミキサーの性能によって最適な量が異なるためです。 最初は100mlで回し始め、ミキサーの回りが悪い場合や、もっと「さらっと」した飲み口にしたい場合に、20mlずつ追加して調整するのが失敗しないコツです。

甘さが欲しい時の「はちみつ」ちょい足し

基本のレシピは、完熟バナナ(シュガースポットが出たもの)を使えば、それだけで十分な甘みが得られるように設計されています。しかし、使用したりんごが酸味の強い品種だった場合や、バナナがまだ若かった場合、あるいは小松菜の量を増やした場合など、「もう少し甘みが欲しい」と感じることもあるでしょう。

その際、最もおすすめしたい甘味料が「はちみつ」です。なぜなら、はちみつは単に甘いだけでなく、スムージーの風味を豊かにしてくれるからです。

上白糖などの砂糖は、主成分がショ糖であり、味に奥行きがなく、ただ単に甘さが加わるだけになりがちです。一方、はちみつの主成分は「果糖」と「ブドウ糖」であり、これは果物に含まれる糖と同じ種類です。そのため、りんごやバナナの甘みと非常に良くなじみます。さらに、はちみつには花の種類に由来する複雑な香り(アロマ)があり、これが小松菜の青臭さを隠すマスキング効果も期待できます。

加える量は、小さじ1杯(約7g)から試してみてください。それだけでも、味のまとまりが格段に良くなるのを感じられるはずです。

はちみつ以外にも、スムージーと相性の良い甘味料はいくつかあります。

他の甘味料の選択肢

- メープルシロップ:カエデの樹液から作られる甘味料です。はちみつとは異なる、独特の香ばしくウッディな風味が特徴です。特に牛乳や豆乳ベースのスムージーと合わせると、デザート感がアップします。

- アガベシロップ:竜舌蘭(リュウゼツラン)から作られる甘味料です。比較的低GIとされる製品もありますが、製品差が大きく、果糖の割合も高いため過信は禁物とされます。クセが少なく、甘みが強いため、はちみつよりも少ない量で甘さを出すことができます。素材の味を邪魔したくない時に適しています。

- オリゴ糖(シロップタイプ):オリゴ糖は、単糖が2~10個程度つながったもので、ビフィズス菌などのお腹の善玉菌のエサとなり、整腸作用が知られています。(出典:e-ヘルスネット(厚生労働省監修)「オリゴ糖」)。甘みは比較的穏やかですが、ヨーグルトベースのスムージーに加えるなど、腸内環境をより意識したい場合に適しています。

【最重要】1歳未満の乳児には、はちみつは絶対にNG

ご家族、特に小さなお子様と一緒にスムージーを飲む場合に、絶対に知っておかなければならない注意点があります。それは、「1歳未満の乳児には、はちみつを与えてはいけない」ということです。

はちみつには、ごく稀に「ボツリヌス菌」の芽胞(がほう:硬い殻に守られた休眠状態の菌)が含まれていることがあります。大人の腸内環境であれば、この芽胞が体内に入っても問題ありません。しかし、腸内環境がまだ未熟な1歳未満の乳児が摂取すると、腸内で菌が増殖し、「乳児ボツリヌス症」という重篤な病気を発症する危険性があります。(参照:厚生労働省「ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから。」)

このボツリヌス菌の芽胞は耐熱性が高く、一般的な加熱では死滅しません(耐熱目安:120℃・4分)。

1歳未満のお子様用のスムージーを甘くしたい場合は、シュガースポットのあるバナナの量で甘みを調整するか、オリゴ糖(はちみつを含まないもの)などで調整してください。

りんごとバナナの食べ合わせは?

このスムージーを飲もうと考える方の多くは、その「美味しさ」だけでなく、「健康や美容への期待」にも関心を寄せていることでしょう。小松菜、りんご、バナナという栄養価が高いとされる食材を組み合わせることで、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。

ここで重要なのは、YMYL(Your Money or Your Life:人々の幸福、健康、経済的安定に大きな影響を与える可能性のある領域)に関する情報として、慎重に取り扱う必要があるという点です。スムージーは食品であり、医薬品ではありません。そのため、「〜が治る」「痩せる」「必ず〜になる」といった断定的な表現はできません。

ここでは、各食材に「一般的に含まれているとされる主な栄養素」と、それらの栄養素が「一般的にどのような働きをサポートすると言われているか」について、客観的な情報に基づき解説します。

各食材に含まれる主な栄養素(一般論)

- 小松菜:

- β-カロテン:体内で必要に応じてビタミンAに変換されます。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助けると言われています。

- ビタミンC:皮膚や細胞のコラーゲンの生成に関わるとされる栄養素です。

- カルシウム:骨や歯の形成に必要とされるミネラルです。小松菜は野菜の中でもカルシウム含有量が多いとされています。

- 鉄分:赤血球を作るのに必要とされる栄養素です。

- りんご:

- 食物繊維(ペクチン):特に「皮」の部分に多く含まれる水溶性食物繊維の一種です。水に溶けるとゲル状になり、腸内環境を整えるのを助ける働きが知られています。(出典:e-ヘルスネット(厚生労働省監修)「食物繊維」)

- カリウム:体内の余分なナトリウム(塩分)を排出するのを助ける働きがあるとされています。

- りんごポリフェノール:皮に多く含まれ、抗酸化作用を持つとされる成分です。

- バナナ:

- カリウム:りんご同様、豊富に含まれるミネラルです。塩分を摂り過ぎがちな食生活のバランスをサポートすると言われています。

- ビタミンB6:タンパク質の代謝(分解・合成)を助ける働きに関わるビタミンです。

- 食物繊維:水溶性・不溶性の両方の食物繊維をバランスよく含むとされています。

食べ合わせについての結論 「りんごとバナナは一緒に食べてもいいの?」という疑問については、栄養学的にも味の観点からも、全く問題ありません。むしろ、上記のように互いの栄養素を補い合い、味の面でも甘みと酸味で補完し合う、非常に優れた組み合わせと言えます。

このスムージーを飲むことの最大のメリットは、「これらの多様な栄養素を、生のまま、手軽に、一度に摂取できる可能性がある」点にあると言えるでしょう。

スムージーは「補助」であることを忘れずに

これらの栄養素が期待できるからといって、スムージーが万能薬になるわけではありません。大切なのは、毎日のバランスの取れた食事が基本であるということです。

スムージーは、あくまで「日々の食事だけでは不足しがちな野菜や果物を補うための一つの手段(補助)」として位置づけ、健康的な食生活の一部として取り入れることをお勧めします。特定の持病がある方や、体調に不安がある方は、かかりつけの医師にご相談ください。

小松菜とりんごとバナナのスムージーのアレンジ術

基本の味に慣れたら、次はアレンジを楽しみましょう。ベースの水分を変えたり、食材をプラスしたりするだけで、味わいは大きく変わります。

- ヨーグルトや豆乳で風味を変える

- 牛乳を加えてまろやかさを出す

- キウイを足して酸味をプラス

- スムージーはいつ飲むのがおすすめ?

- 毎日続けたい小松菜りんごバナナスムージー

ヨーグルトや豆乳で風味を変える

基本の水ベースのスムージーに慣れてきたら、ぜひ挑戦していただきたいのが、ベースの「水分」を「ヨーグルト」や「豆乳」に変えるアレンジです。これは単なる味変(あじへん)に留まらず、スムージーの栄養価、テクスチャ(舌触り)、そして満足感を大きく向上させるステップアップ術です。

アレンジ①:ヨーグルト(プレーン)で「爽やかさ」と「満足感」をプラス

水ベースのさっぱり感とは対極にある、濃厚で満足感のある仕上がりを目指すならヨーグルトが最適です。

- 風味の変化:バナナとりんごの甘みに、ヨーグルト特有の乳酸発酵による「爽やかな酸味」が加わります。この酸味が、小松菜の青臭さを抑え込むだけでなく、りんごの酸味とも相乗効果を生み、非常にバランスの取れた「飲むデザート」のような風味に仕上がります。

- テクスチャの変化:使用するヨーグルトのタイプで仕上がりが変わります。

- 固形(プレーン)ヨーグルト:最もおすすめの方法です。粘度が格段に増し、「飲む」というより「食べる」に近い、とろりとした濃厚なテクスチャになります。腹持ちが非常に良くなるため、朝食の置き換えなどにも適しています。

- ドリンク(飲む)ヨーグルト:手軽にヨーグルト風味を加えられます。固形タイプほどの粘度は出ませんが、牛乳に近いまろやかさと酸味を手軽に両立できます。

- 栄養的メリット:「乳酸菌」や「ビフィズス菌」(製品による)をプラスできる可能性があります。また、タンパク質やカルシウムも補強できます。

- 具体的なレシピ(固形タイプ使用時):基本レシピの水100ml〜150mlを、「水50ml + プレーンヨーグルト(無糖)100g」に変更します。ヨーグルトだけではミキサーが回りにくいため、少量の水を加えるのがコツです。

- 注意点:加糖タイプのヨーグルトを使うと、シュガースポットのあるバナナの甘さと重複して甘くなりすぎることがあります。まずは無糖のプレーンヨーグルトで試し、甘みが足りなければはちみつで調整するのがおすすめです。

アレンジ②:豆乳(無調整)で「まろやかなコク」と「植物性タンパク質」をプラス

乳製品を避けたい方や、牛乳よりもヘルシーなイメージを求める方には、豆乳が最適です。

- 風味の変化:牛乳の乳脂肪とは異なる、大豆由来の「まろやかなコク」が加わります。この大豆の風味が、小松菜の青臭さを非常にうまくマスキングし、和風とまではいきませんが、どこか落ち着いた優しい味わいに仕上げてくれます。

- テクスチャの変化:牛乳ベースよりは比較的さっぱりしていますが、水ベースよりは遥かにクリーミーでリッチな口当たりになります。

- 栄養的メリット:「植物性タンパク質」を豊富に補給できるのが最大のメリットです。また、大豆に含まれる「大豆イソフラボン」や「レシチン」などの栄養素も同時に摂取できます。乳糖不耐症の方でも安心して飲めます。

- 具体的なレシピ:基本レシピの水150mlを、そのまま「無調整豆乳150ml」に置き換えるだけです。

- 補足(無調整 vs 調整):「無調整豆乳」は、大豆固形分が8%以上で、大豆と水だけで作られています。素材の味を活かしたい場合に最適です。「調整豆乳」は、大豆固形分が6%以上で、砂糖や塩、植物油脂などが加えられ、飲みやすく調整されています。豆乳特有の豆臭さが苦手な方は、調整豆乳から試すのも良いでしょう。ただし、その場合は糖分が追加されていることを考慮してください。

豆乳と酸(りんご)は分離する?

豆乳(タンパク質)は酸で凝固・分離することがあります。高速撹拌で一時的に均一になりますが、作ってすぐ飲むことが前提です。作り置きは避けてください。

牛乳を加えてまろやかさを出す

グリーンスムージーを試したいけれど、どうしても野菜の「青臭さ」や「苦味」が受け入れられない、あるいは家族(特に野菜嫌いのお子様)にも飲んでほしい。そういった場合の、いわば「切り札」とも言えるアレンジが「牛乳」を加える方法です。

牛乳がもたらす「まろやかさ」には、明確な理由があります。

- 乳脂肪によるマスキング効果:牛乳に含まれる「乳脂肪」が、小松菜の苦味成分や青臭さの元となる物質(揮発性成分など)を物理的にコーティングします。これにより、それらの成分が舌の味蕾(みらい)に直接触れるのを防ぎ、風味をまろやかに感じさせます。

- バナナとの黄金コンビネーション:牛乳は、バナナの香り成分(酢酸イソアミルなど)と非常に相性が良いことが知られています。この2つが組み合わさることで、いわゆる「バナナミルク」の風味が生まれ、これが小松菜の存在感を上書きするほど強力な「美味しさ」の土台となります。

- コクとテクスチャの付与:タンパク質(カゼイン)や脂質が、水ベースでは出せない濃厚なコクと、クリーミーでリッチなテクスチャを生み出します。

具体的なレシピとバリエーション 基本は、水の代わりに同量(150ml程度)の牛乳を使用するだけです。さらに、目的に応じて牛乳の種類を選ぶこともできます。

- スタンダード(普通牛乳):最もバランスが良く、コクとまろやかさを両立できます。迷ったらまずはこれからお試しください。

- ヘルシー志向(低脂肪乳・無脂肪乳):「まろやかさは欲しいけれど、カロリーや脂質は抑えたい」という場合におすすめです。普通牛乳に比べるとコクは減りますが、水よりは格段に飲みやすくなります。

- リッチなデザート風(濃厚タイプ):牛乳の一部(例:牛乳100ml+生クリーム20mlなど)を調整すると、さらにデザート感が増しますが、カロリーや脂質は大幅にアップするため、日常使いには注意が必要です。

お子様向けアレンジの決定版として

野菜嫌いのお子様に、少しでも栄養を摂ってほしいと願う保護者の方にとって、この牛乳アレンジは非常に有効な手段となり得ます。 「小松菜を減らし(最初は葉1枚程度から)、シュガースポットのあるバナナを増やす(1.5本にする)、そして牛乳ベースにする」 この工夫で、見た目はグリーンでも、味はほとんど「バナナミルクジュース」という状態に近づけることができます。まずは「美味しい」という体験をしてもらうことが、野菜への抵抗感を減らす第一歩になるかもしれません。

牛乳と野菜の栄養素の相性は?

一部で「牛乳が野菜のビタミンCの吸収を妨げる」あるいは「鉄分の吸収を阻害する」といった情報が見られることがあります。しかし、これらは特定の条件下での話であったり、一般的な食事の範囲では、その影響は限定的であるとする見解もあります。

例えば、鉄分に関しては、牛乳に含まれるカルシウムと鉄が吸収の際、競合する可能性が指摘されますが、小松菜の鉄(非ヘム鉄)は元々吸収率が低く、ビタミンC(りんごに含まれる)と一緒に摂ることで吸収率が上がるとも言われています。 一般的な食事量では大きな問題になりにくいとする見解もありますが、気になる場合は食事全体のバランスで調整してください。

キウイを足して酸味をプラス

バナナと(牛乳や豆乳などの)まろやかなベースを組み合わせたスムージーは、非常に美味しく飲みやすい一方で、毎日続けていると、その「まったりとした甘さ」に少し飽きてしまうこともあります。そんな時に試していただきたいのが、味覚をリフレッシュさせる「酸味」の追加です。

りんごにも酸味はありますが、その酸味は比較的穏やかです。ここで投入したいのが、シャープで明確な酸味を持つ「キウイフルーツ」です。

なぜキウイが効果的なのか?

- 明確な酸味による味の引き締め:キウイに含まれるクエン酸やリンゴ酸は、バナナの濃厚な甘みの輪郭をはっきりとさせ、全体の味を引き締める効果が期待できます。特にグリーンキウイは酸味が強く、後味を非常に爽快にしてくれます。

- 栄養素の追加:キウイは「ビタミンCの王様」とも呼ばれるほど、ビタミンCが豊富に含まれているとされています(特にゴールドキウイ)。また、食物繊維も補強できます。

- 酵素(アクチニジン)の影響:キウイには「アクチニジン」というタンパク質分解酵素が含まれています。これがスムージーに独特の影響を与えます。

- 牛乳や豆乳、ヨーグルト(タンパク質)と混ぜると、この酵素が働きます。長時間置くと分離したり、苦味が出たりする原因になることがありますが、作ってすぐに飲むスムージーであれば、大きな問題はありません。

- 人によっては、この酵素が舌や喉に「ピリピリ」とした刺激を感じさせることがあります。

グリーンキウイ vs. ゴールドキウイ

どちらを使うかでも、仕上がりが異なります。

- グリーンキウイ:酸味が強く、繊維質も多めです。より「スッキリ」「さっぱり」とした刺激的な後味を求める場合におすすめです。

- ゴールドキウイ:グリーンよりも甘みが強く、酸味は穏やかです。ビタミンC含有量はこちらの方が多いとされています。酸味のアクセントは欲しいけれど、飲みやすさも維持したい場合に適しています。

具体的なレシピ: 基本のレシピ(小松菜50g、りんご1/2個、バナナ1本)に、「皮をむいたキウイ 1個」を追加します。 キウイが加わることで全体の濃度(とろみ)が増すため、水分は150ml〜200mlを目安に調整します(まずは150mlで回し、必要に応じて20mlずつ追加するのがおすすめです)。

キウイ以外の「酸味」アレンジ

- レモン汁(最も手軽):小さじ1〜2杯のレモン汁(ポッカレモンなどでも可)を加えるだけで、驚くほど後味が爽やかになります。りんごやバナナの酸化(色変わり)を防ぐ効果も期待できます。

- パイナップル:キウイ同様、酵素(ブロメライン)と強い酸味を持ちます。一気にトロピカルな風味に変わるため、大きな味変に適しています。

- 柑橘類(オレンジ、グレープフルーツ):果肉ごと加えます。爽やかな香りがプラスされ、特に夏場におすすめのアレンジです。

キウイの「ピリピリ感」について

前述の通り、キウイを食べた時に感じるピリピリ感は、多くの場合、酵素「アクチニジン」による刺激です。これはアレルギー反応とは異なるものですが、刺激が強すぎて口の中が痛む場合や、違和感が続く場合は、アレルギーの可能性もゼロではありませんので、摂取を控えるか、量を減らしてください。一般的に、バナナや乳製品と混ぜることで、この刺激はかなり緩和される傾向にあります。

スムージーはいつ飲むのがおすすめ?

スムージーを生活に取り入れる際、「いつ飲むのが一番良いのか?」という疑問は、多くの方が持つものです。この問いに対する絶対的な「正解」はありません。なぜなら、その人のライフスタイルや、スムージーに何を期待するか(目的)によって、最適なタイミングは異なるからです。

ここでは、代表的な飲むタイミングごとの「メリット」と「デメリット(注意点)」を詳しく考察します。ご自身の生活に最もフィットする時間を見つけるための参考にしてください。

タイミング①:朝(朝食として / 朝食と共に)

最も一般的で、多くの方に選ばれているタイミングです。

- メリット:

- 時短と栄養補給:忙しい朝でも、ミキサーにかけるだけで、ビタミン、ミネラル、食物繊維、エネルギー源(果糖)を迅速に補給できます。

- エネルギーチャージ:睡眠中に失われた水分と糖分を補い、一日の活動をスタートするためのエネルギー源となります。

- 腸へのアプローチ:朝に食物繊維と水分を摂ることで、腸の動きを促すきっかけになると期待されます。

- デメリット(注意点):

- タンパク質・脂質の不足:スムージー「だけ」を朝食(置き換え)にする場合、タンパク質や脂質が不足しがちです。これらが不足すると、腹持ちが悪く、昼食前にお腹が空いてしまう可能性があります。

- 「冷え」の問題:朝一番の空っぽの胃に、冷たいスムージーを一気に入れると、内臓が冷え、代謝の低下につながる可能性が指摘されることがあります。

- 対策:(不足対策)ヨーグルトベースにする、豆乳ベースにする、またはプロテインパウダーを一杯加えることで、タンパク質を補強できます。 (冷え対策)氷は入れない、水は常温のものを使う、またはミキサーの摩擦熱で少しぬるくなるまで長めに(1分程度)撹拌する、などの工夫があります。

タイミング②:間食(おやつとして / 15時前後)

小腹が空く午後の時間帯に摂る方法です。

- メリット:

- ヘルシーなおやつ:スナック菓子や甘いジュース、菓子パンなどを選ぶ代わりにスムージーを飲むことで、栄養価の高い間食になります。

- 満足感:バナナやりんごによる適度な糖分と、食物繊維による腹持ちで、夕食までの空腹感を健康的に満たすことが期待できます。

- 夕食のドカ食い防止:適度な満足感が得られることで、夕食の食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。

- デメリット(注意点):

- カロリーオーバー:いくらヘルシーでも、バナナやりんごの糖分(カロリー)は含まれます。3食しっかり食べた上で、さらにハイカロリーなスムージー(牛乳ベース+はちみつ追加など)を飲むと、1日の総摂取カロリーがオーバーする可能性があります。

- 対策:間食として飲む場合は、ベースを水やアーモンドミルクにする、はちみつの追加は控えるなど、カロリーを意識したレシピにするのがおすすめです。

タイミング③:夜(夕食の置き換え / 夜食)

- メリット:1日の総摂取カロリーを調整しやすい、というのが最大の理由です。夕食を軽く済ませたい日や、外食が続いてカロリーをリセットしたい日に、夕食の「一部」として取り入れる方法もあります。

- デメリット(注意点):

- 栄養バランスの偏り:夜の「完全な置き換え」は、推奨しにくい側面があります。特にタンパク質や良質な脂質が不足し、長期的に見ると筋肉量の減少などにつながる懸念もあります。

- 消化への負担:夜遅い時間(夜食)に飲む場合、食物繊維は消化に時間がかかるため、胃腸に負担をかける可能性があります。

- 対策:もし夜に飲む場合は、消化の良い白湯やハーブティーの方が適しているかもしれません。置き換えにする場合は、あくまで短期的な調整と捉え、タンパク質(プロテインパウダーなど)を必ず補うようにしましょう。

結論:あなたの「続けやすい時間」がベストタイミング

結局のところ、スムージーは「継続すること」でその恩恵を感じやすくなります。朝飲むのが一番気分が上がるなら「朝」が正解ですし、午後の空腹を紛らせるのが一番助かるなら「間食」が正解です。ご自身のライフスタイルの中で、最も無理なく、習慣として続けやすい時間を見つけてみてください。ただし、体調に不安がある方や、持病をお持ちの方は、かかりつけの医師に相談の上で取り入れてください。

作り置き・保存の目安(FAQ)

スムージーは「作りたてをすぐに飲む」のがベストです。なぜなら、時間が経つと以下のデメリットがあるからです。

- 栄養価の低下:特にビタミンCなどは、空気に触れると酸化して失われやすいとされます。

- 風味・色の悪化:りんごなどが酸化して茶色く変色したり、風味が落ちたりします。

- 分離:食材と水分が分離し、口当たりが悪くなります。

どうしても保存したい場合は、できるだけ空気に触れないよう密閉容器(フタ付きボトルなど)に入れ、冷蔵庫で保管し、数時間以内(長くともその日のうち)に飲み切るようにしましょう。レモン汁を少し加えると、変色を多少抑える効果が期待できます。

毎日続けたい小松菜りんごバナナスムージー

この記事では、小松菜とりんごとバナナのスムージーの基本的な作り方から、美味しく仕上げるコツ、様々なアレンジまで詳しく解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 小松菜りんごバナナスムージーは手軽に野菜を摂取したい方におすすめ

- 基本の黄金比は小松菜50g、りんご1/2個、バナナ1本、水100ml〜150ml

- 小松菜の量を少なめから始めると苦味を感じにくい

- 小松菜はアクが少ないため生食OK、根元をしっかり洗うことが重要

- りんごの皮はむかずに使うと食物繊維なども摂取できるとされる

- ミキサーには水とバナナ、りんご、小松菜の順で入れると混ざりやすい

- 水分は水以外に牛乳、豆乳、ヨーグルトでも代用できる

- 牛乳を使うとバナナとの相性が良くまろやかな味わいになる

- 豆乳はコクがありつつも植物性ですっきりした仕上がりになる

- ヨーグルトを加えると酸味がプラスされ爽やかな後味を楽しめる

- 甘みが足りない時ははちみつやオリゴ糖で調整するのが良い

- ただし1歳未満の乳児にははちみつを与えないよう注意が必要

- りんごとバナナの食べ合わせは一般的に問題ないとされている

- キウイを足すと酸味が強まりさっぱりとした味にアレンジできる

- 飲むタイミングは栄養補給しやすい朝食時などが一般的

1. 小松菜(生)可食部100gあたり: エネルギー 13 kcal、カリウム 500 mg、カルシウム 170 mg、ビタミンC 39 mg、食物繊維総量 1.9 g。(出典:MEXT 食品成分データベース)

2. りんご(生)可食部100gあたり: 【皮なし】エネルギー 53 kcal、食物繊維総量 1.4 g / 【皮あり】エネルギー 56 kcal、食物繊維総量 1.9 g。(出典:MEXT 食品成分データベース)

3. りんごの皮(栄養): 上記(2)の通り、文部科学省のデータでも、皮ありの方が皮なしに比べて食物繊維総量が多いことが示されています。(100gあたり 皮あり: 1.9g、皮なし: 1.4g)