ダマにならないプロテインスムージーのレシピとコツ

プロテインスムージーのレシピ決定版!初心者のコツ

こんにちは!スムージーライフ運営者です。

プロテインスムージー、気になって検索してみたものの、いざ作ろうとすると、プロテインがまずいけど美味しくする方法は?とか、ダマになって飲みにくい…なんて悩みが出てきませんか。

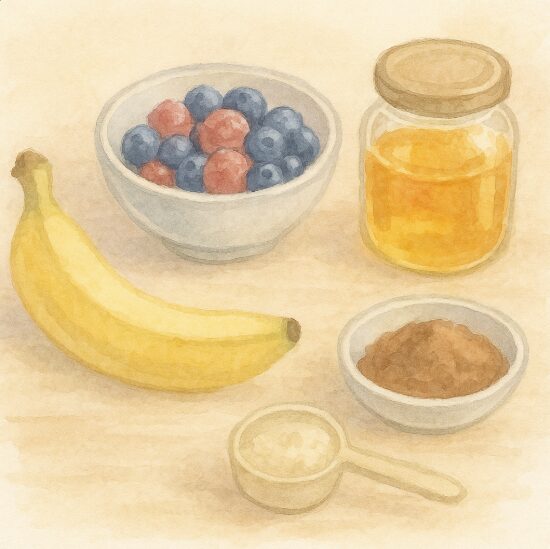

スムージーに混ぜるものとして、バナナやヨーグルト、チョコ味のプロテインなどが思い浮かぶけど、プロテインスムージーは何で割るのが一番おいしいのか、ダメな組み合わせはないのか、気になりますよね。

この記事では、そんな初心者の方向けに、難しいことは一切抜きにして、プロテインスムージーを美味しく楽しむための基本的なコツから、定番のレシピまでを分かりやすくまとめました。

プロテインはヨーグルトに混ぜてもいいのか?といった素朴な疑問にもお答えしつつ、ブルーベリーや野菜を使ったアレンジも紹介します。この記事を読めば、あなたもきっと、これなら私にもできそう!と思えるはず。一緒に楽しいスムージーライフを始めましょう!

- プロテインがダマにならず美味しくなる「基本のコツ」がわかる

- プロテインスムージーに合う「割り方」や「食材」の選び方がわかる

- 定番のバナナやチョコを使った人気レシピがわかる

- ヨーグルトやブルーベリーを使ったアレンジレシピがわかる

プロテインスムージーのレシピ【基本のコツ】

せっかく作るなら、やっぱり美味しいと思えるものがいいですよね。ここでは、プロテインスムージー初心者がつまずきがちなポイントを解決する、簡単なコツをいくつか紹介します。これを押さえるだけで、仕上がりがグッと変わってきますよ。まずは基本のキからです!

まずいを美味しいに変えるコツ

プロテイン独特の風味がちょっと苦手…。わかります、そう感じる人も多いようです。あの粉っぽさというか、なんとも言えない後味が気になっちゃいますよね。

一番簡単な解決策は、甘みと風味の強い食材を一緒に混ぜて、プロテインの風味をマスキング(包み込んで隠す)すること。筆頭はやっぱりバナナです。バナナの自然な甘みととろみが、プロテインのクセをうまく包み込んでくれるんです。本当に万能ですよ。

でも、バナナがいつでも家にあるとは限らない。そんな時のために、他の選択肢も知っておくと便利です。

甘みをプラスする

シンプルな方法ですが、効果は絶大です。はちみつやメープルシロップ、アガベシロップなどを小さじ1杯ほど加えてみてください。これだけで、カドが取れてグッと飲みやすくなります。ただし、入れすぎると甘ったるくなるので、味見をしながら少しずつ足すのがコツです。

風味で上書きする

甘みだけじゃなく、香りで風味を上書きするのもアリです。

- ココアパウダー(無糖):小さじ1杯ほど。特にバニラ味やプレーンのプロテインと相性◎。

- シナモンパウダー:一振り。バナナやリンゴと合わせると、アップルパイのようなデザート感が出ます。

- 抹茶パウダー:バニラ味やプレーンのプロテインと豆乳で割ると、一気に和風テイストに。

- インスタントコーヒー(粉末):少量。チョコ味やバニラ味のプロテインと牛乳で割れば、カフェモカ風に。

プロテインのフレーバーと食材を合わせる

そもそもプロテインパウダー自体に「味」がついているものを選ぶのも、初心者が美味しいと感じるための近道です。その場合、フレーバーと食材の相性を考えると、失敗が減りますよ。

おすすめの組み合わせ例

- チョコレート味のプロテイン + バナナ + 牛乳/豆乳

- バニラ味のプロテイン + 冷凍ベリー + ヨーグルト

- ストロベリー味のプロテイン + バナナ + 牛乳

- 抹茶味のプロテイン + バナナ + 豆乳

まずはこんな「勝ちパターン」の組み合わせから試してみるのがおすすめです!

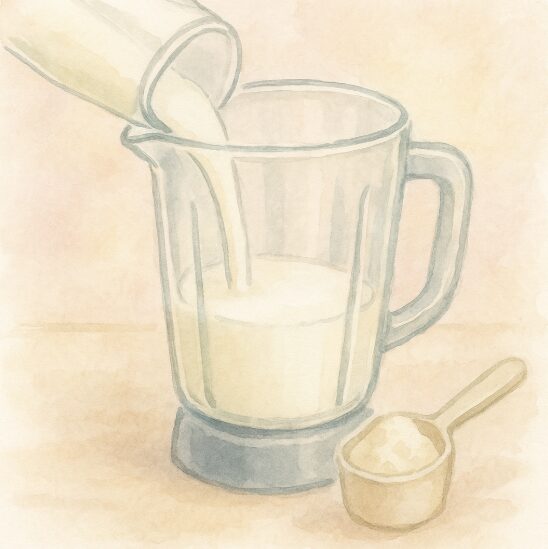

ダマにならない!黄金の順番は液体が先

底にプロテインが固まってダマダマに…これ、スムージーあるあるですよね。スプーンでかき混ぜても溶け残って、飲んだ時の食感が最悪に…。

ダマを防ぐ一番のコツは、ミキサーやシェーカーに入れる順番です。答えは、液体を先に入れること!

多くのプロテインメーカーも推奨している方法ですが、先に水や牛乳などの液体を入れて、そのあとにプロテインパウダーをふりかけるように入れます。粉を先に入れると、その上に液体を注いでも、容器の底や角で粉がガッチリと固まって「ダマの核」ができてしまうんです。一度できた核は、いくら混ぜてもなかなか溶けてくれません。

液体を先に張っておくことで、あとから入れた粉末が液体全体にフワッと分散しやすくなり、ミキサーの刃やシェーカーの撹拌(かくはん)が全体に行き渡る、というわけです。

シェーカーの場合のコツ

シェーカーで手軽に作る場合も、液体が先のルールは絶対です。さらに、氷を2〜3個一緒に入れて振ると、氷がシェーカーボール(撹拌球)のような役割を果たしてくれて、よりきれいに混ざりやすくなりますよ。振る時は、上下だけでなく、手首をひねるようにスナップを効かせて振るのがおすすめです。

プロテインの溶かし方については、各メーカーの公式サイトでも詳しく解説されていることがあります。例えば、森永製菓のウェブサイトには「プロテインの上手な溶かし方」といったコラムが掲載されており、シェーカーでの混ぜ方などが紹介されているので、参考にしてみるのも良いかもしれません。(※YMYLに該当しない、調理法のハウツー情報の一例です)

ミキサーの場合のコツ

ミキサー(ブレンダー)を使う場合も、この順番が仕上がりを左右します。

ミキサーでのダマにならない順番

- 水、牛乳、豆乳などの液体を先に入れる。

- バナナや野菜、ヨーグルト、氷などの固形物(重いもの)を入れる。

- 最後にプロテインパウダー(軽いもの)を入れる。

この順番が重要です。液体の上、固形物の下、という位置にプロテインパウダーをサンドイッチするイメージですね。こうすると、パウダーがミキサーの刃に直接まとわりつくのを防ぎつつ、上からの固形物の重みで液体としっかり馴染みながら混ざってくれます。

この「液体を先に入れる」という一手間が、なめらかな口当たりを実現する最大のステップになります。

プロテインスムージーは何で割るのが定番?

プロテインを何で割るか(どの液体と混ぜるか)で、味わいや口当たり、満足感は大きく変わります。どれが正解というわけではなく、その日の気分や、一緒に混ぜる食材、使うプロテインのフレーバーによって使い分けるのが上級者です!

まずは定番の3つを比較してみましょう。

水:さっぱり、味そのまま

メリット: 一番さっぱりとした飲み口になります。プロテインや、一緒に入れるフルーツ・野菜の味をストレートに楽しみたい時に最適です。一番さっぱりとした飲み口で、軽い飲み心地にしたいときに選ばれやすいですね。

デメリット: コクやまろやかさは出にくいので、プロテインの風味が苦手な人は、水割りだと余計に飲みにくく感じるかもしれません。

牛乳:王道のまろやかさ

メリット: コクが出て、一気にまろやかな味わいになります。バナナやチョコ風味、バニラ風味のプロテインとの相性は抜群で、デザート感覚の満足感が得られます。とろみも出やすいです。

デメリット: 脂質やカロリーはその分プラスされます。また、牛乳が合わない方は、日頃飲み慣れている飲み物(豆乳やオーツミルクなど)に置き換えてください。

豆乳(無調整):とろみとコク

メリット: 牛乳よりはあっさりしつつ、大豆のまろやかなコクと風味が加わります。ソイプロテイン(大豆由来)と合わせると、さらにとろみが増して、より“飲みごたえ”のある仕上がりになります。

デメリット: 豆乳独特の風味が少しあるので、それが苦手な人もいます。また、無調整豆乳は甘みがないので、甘さが欲しい場合は調整豆乳を選ぶか、はちみつなどを足す必要があります。

(番外編)その他の割りもの

定番以外にも、こんな選択肢がありますよ。

- アーモンドミルク(砂糖不使用): 牛乳よりサラッとしていて、ナッツの香ばしい風味が加わります。チョコ味やバニラ味、コーヒー味のプロテインと相性が良いです。

- オーツミルク: ほんのりとした自然な甘みと、オーツ麦の穀物らしい風味が特徴。こちらもクセが少なく、色々なフレーバーに合います。

- オレンジジュース(100%): 意外かもしれませんが、バニラ味やプレーンのプロテインと合わせると、フルーティーでさっぱり飲めます。ただし、酸でタンパク質が固まりやすく、時間が経つとダマっぽくなりやすいので、作ったら早めに飲むのがおすすめです。

まずは基本の3つで試して、自分の好きなプロテインフレーバーに合う「マイベストな割りもの」を見つけるのがおすすめです。

プロテインはヨーグルトに混ぜても平気?

はい、レシピとしてよく使われる一般的な組み合わせです。ここでは味と食感の相性に絞って紹介します。

プロテインパウダーをそのままヨーグルトに混ぜて「食べる」という方法もありますが、スムージーの材料として一緒にミキサーにかけるのも、メリットがたくさんあります。

ヨーグルトを加えると、

- さわやかな酸味が加わって、味が引き締まる(特に甘いフレーバーのプロテインの甘さを中和してくれる)

- とろみが増して、さらにスムージーらしい濃厚な食感になる

といった、味わいと食感の両面でプラスに働いてくれます。特にベリー系のフルーツ(ブルーベリーや冷凍ミックスベリー)と組み合わせると、ヨーグルトの酸味とベリーの酸味がマッチして、まるでカフェのデザートドリンクのような仕上がりに。

どんなヨーグルトがいい?

基本的にはプレーンヨーグルト(無糖)がおすすめです。プロテインパウダーやフルーツの甘さを自分で調整しやすいためです。

- プレーンヨーグルト(無糖): 大さじ2〜3杯ほど。さっぱりさせたい時に。

- ギリシャヨーグルト: 水分が少なくてもったりしているので、さらに濃厚でクリーミーな、もはや「飲むデザート」のような仕上がりにしたい時に。

- 加糖ヨーグルト: 使えなくはないですが、プロテインも甘い場合、全体がかなり甘く感じやすいので、他の甘味料は控えめにするのがおすすめです。

プロテインの甘さがちょうどよく中和されて、さっぱりと飲みたい気分の時にぴったりなので、ぜひ試してみてください。

スムージーに混ぜるプロテインの選び方

プロテインパウダーには色々な種類がありますが、ここでは健康や栄養の話は一切抜きにして、純粋に調理素材としての「食感」と「味わい」に注目して、代表的な2つを紹介しますね。どちらが良い・悪いではなく、作りたいスムージーのイメージに合わせて使い分けるのがコツです。

とろみ重視なら「ソイプロテイン」

ソイプロテインは、大豆から作られた植物性のプロテインです。

最大の特徴は、その食感。水分を吸って膨らむ性質があるため、とろっと濃密な飲みごたえが出やすいです。スムージーにボリューム感や濃厚さを加えたい時に向いています。

ただし、製品によっては少し粉っぽさが残りやすい(ザラッと舌に残りやすい)と感じることも。その場合は、バナナやアボカド、ヨーグルトなど、とろみを補強する食材としっかり混ぜ合わせることで、粉っぽさがマスキングされて滑らかな食感になりますよ。

風味で選ぶなら「ホエイプロテイン」

ホエイプロテインは、牛乳から作られた動物性のプロテインです。

ソイプロテインに比べると、さらっとした飲み心地の製品が多い印象です。何より、フレーバー(風味)のバリエーションがすごく豊富!

ナチュラルチョコレート、バニラ、ストロベリーといった定番から、クッキー&クリーム、カフェラテ、フルーツオレ風など、本当に様々です。

初心者のうちは、この「味付き」のホエイプロテインを選ぶのが一番簡単かもしれません。それがそのままスムージーの「味のベース」になってくれるので、バナナと牛乳(または水)と混ぜるだけで、ほぼ味が決まります。

(補足)プレーン(味なし)はどう?

フレーバーがついていない、プレーン(ナチュラル)タイプもあります。これは、スムージーに入れるフルーツや野菜の素材の味を最大限に活かしたい時に使えます。ただし、プロテイン独特の風味(ミルクっぽい風味や大豆の風味)はダイレクトに感じるので、最初は少し飲みにくく感じるかも。スムージー作りに慣れてきた中級者以上向け、と言えるかもしれません。

満足感を高める組み合わせのヒント

スムージーを飲んだけど、なんだか物足りない…。サラサラしすぎて物足りないと感じることもあります。そんな時は、“とろみ”や“ボリューム感”をプラスしてくれる食材を加えてみましょう。

ちょっとした「かさ増し」アイテムですが、味の邪魔をせず、飲みごたえをグッと高めてくれる名脇役たちです。

オートミール

大さじ1〜2杯(約10〜20g)ほど、他の材料と一緒にミキサーに入れてしまいましょう。オートミールが水分を吸って、全体に自然なとろみがつき、ボリューム感が出ます。ロールドオーツ(粒がしっかりしたもの)より、インスタントオーツ(粉末に近いもの)の方が、混ざりやすく食感も邪魔しません。そのまま入れて大丈夫ですが、ザラつきが気になる場合は、少量の水で数分ふやかしてから入れると、より滑らかになります。

アボカド

森のバターとも呼ばれるアボカド。1/4個ほど加えると、その脂質のおかげで、驚くほどクリーミーで濃厚な舌触りになり、“飲みごたえ”が増します。味もまろやかに。ただし、入れすぎるとアボカドの味が勝ってしまうので、最初は少量から試してみてください。青臭さを消すために、レモン汁を数滴たらすのもおすすめです。

ナッツ類

アーモンドやくるみ、カシューナッツなどを少量(5粒程度)加えると、香ばしい風味とコクがプラスされます。ただし、これはミキサーの性能によります。

ミキサーのパワーは必ず確認!

ナッツ類や、後述する氷、冷凍フルーツ、人参のような硬い野菜を使うレシピに挑戦する場合、ミキサー(ブレンダー)のパワーがとても重要です。

パワーが不足しているミキサーで無理にこれらを粉砕しようとすると、食材が砕けきらずに不快な食感が残るだけでなく、故障の原因にもなりかねません。

まずはバナナやパウダー、液体だけといった柔らかい食材から始めて、もし硬い食材も使いたくなったら、ご自宅のミキサーの取扱説明書で「氷対応」「ナッツ対応」などを必ず確認してくださいね。

人気のプロテインスムージーのレシピ集

お待たせしました!ここでは、家電メーカー(パナソニック、タイガーなど)や大手レシピメディア(クラシルなど)が公開している情報を参考に、信頼性が高く、何より美味しいと人気の定番レシピを紹介します。

レシピには、ミキサーの性能を活かすための食材の投入順が指定されているものもあります。まずはこの通りに作ってみるのが、成功への一番の近道ですよ!

定番!プロテインスムージーのバナナレシピ

プロテインスムージーの王様といえば、やっぱりバナナ。その自然な甘みとクリーミーさが、プロテインの風味を一番うまくまとめてくれます。どんなフレーバーのプロテインでもだいたい受け止めてくれる、懐の深い存在です。

基本のバナナスムージー(1人分)

- バナナ:1本(完熟がおすすめ)

- 牛乳(または豆乳、水):150〜200ml

- お好みのプロテイン:スプーン1杯(チョコ味やバニラ味がおすすめ)

作り方:

1. ミキサーに牛乳(液体)を先に入れます。

2. バナナを適当な大きさにちぎって入れます。

3. 最後にプロテインパウダーを入れます。

4. なめらかになるまで攪拌(かくはん)したら完成!

冷凍バナナのすすめ

このレシピ、バナナを冷凍バナナに変えるだけで、劇的に美味しくなります!

氷を入れなくても、バナナ自体が氷の役割を果たしてくれるので、味が薄まらずに、冷たくて濃厚なシェイクのような食感になるんです。

作り方は簡単。熟したバナナの皮をむき、適当なサイズ(ミキサーに入れやすい3〜4cm幅)にカットして、ラップや保存袋で密閉して冷凍庫に入れておくだけ。これでいつでも美味しいスムージーが作れますよ。

プロテインスムージーのチョコレシピ

チョコ味のプロテインパウダーを使えば、もはやデザート!特にバナナとの相性(チョコバナナ)は、誰もが好きな黄金コンビですよね。

濃厚チョコバナナスムージー(1人分)

- チョコレート風味のプロテイン:スプーン1杯

- バナナ:1本(できれば冷凍)

- 牛乳(または豆乳、アーモンドミルク):200ml

- (お好みで)純ココアパウダー:小さじ1

- (お好みで)氷:2〜3個(冷凍バナナじゃない場合)

作り方:

1. ミキサーに牛乳を入れます。

2. バナナ、氷、ココアパウダーを入れます。

3. 最後にプロテインパウダーを入れます。

4. 氷が砕けてなめらかになるまで攪拌します。

コツ:純ココアパウダー(無糖)を小さじ1杯足すだけで、甘さが抑えられ、カカオの風味が際立つビターで濃厚な大人の味わいになります。アーモンドミルクで割ると、香ばしさがプラスされてこれもまた美味しいですよ。

さっぱり派に!ヨーグルトを使ったレシピ

朝食代わりや、甘すぎるのが苦手な人には、ヨーグルトの酸味を活かしたレシピがおすすめです。ラッシーのような、飲むヨーグルトのような、爽やかな仕上がりになります。

ヨーグルトベリーラッシー風(1人分)

- ヨーグルト風味のプロテイン(またはバニラ味):スプーン1杯

- プレーンヨーグルト(無糖):大さじ3〜4(約50g)

- 冷凍ミックスベリー:50g(お好きなだけ)

- 水(または牛乳):150ml

- (お好みで)レモン汁:小さじ1

作り方:

1. ミキサーに水を入れます。

2. ヨーグルト、冷凍ベリー、レモン汁を入れます。(冷凍ベリーがミキサーの刃に近い方が砕けやすいです)

3. 最後にプロテインパウダーを入れます。

4. なめらかになるまで攪拌します。

コツ:冷凍ミックスベリーは、ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリーなどが混ざっていて便利。レモン汁を少し加えることで、全体の味がキリッと引き締まり、味がぼやけるのを防いでくれます。

プロテインスムージーのブルーベリーレシピ

ブルーベリーは、その風味と色の鮮やかさでスムージーを格上げしてくれます。冷凍ブルーベリーを使えば、一年中手軽に作れますよ。

ブルーベリー&ヨーグルトスムージー(1人分)

- 冷凍ブルーベリー:50g〜70g

- プレーンヨーグルト(無糖):大さじ3(約40g)

- バニラ風味のプロテイン:スプーン1杯

- 水(またはアーモンドミルク):150ml

作り方:

1. ミキサーに水を入れます。

2. ヨーグルト、冷凍ブルーベリーを入れます。

3. 最後にプロテインパウダーを入れます。

4. なめらかになるまで攪拌します。

コツ:なぜかブルーベリーとバニラ風味のプロテインの相性は抜群なんです。ブルーベリーの甘酸っぱさを、バニラの甘い香りが優しく包み込んで、リッチな味わいになります。アーモンドミルクで割ると、さらに香ばしさがプラスされます。生のブルーベリーを使うと皮が残りやすいですが、冷凍を使うと皮ごと滑らかになりやすいですよ。

アレンジ色々!野菜(グリーン)レシピ

甘いスムージーに慣れてきたら、野菜(グリーン)も取り入れてみませんか?見た目も鮮やかで、気分が変わりますよ。初めての方は、クセが少なくて扱いやすい「小松菜」からが絶対おすすめです。

初心者向けグリーンスムージー(1人分)

- 小松菜:1〜2株(約30g)

- バナナ:1/2本(必須!)

- りんご:1/4個(または パイナップル)

- 水(または りんごジュース100ml):100ml

- お好みのプロテイン(プレーンかバニラ味):スプーン1杯

作り方:

1. 小松菜はよく洗い、根本を落として3〜4cm幅にザクザク切ります。

2. ミキサーに水を入れ、切った小松菜、りんご、バナナを入れます。

3. 最後にプロテインパウダーを入れます。

4. 葉野菜の繊維が細かくなるまで、いつもより少し長めにしっかり攪拌します。

クセを抑えるフルーツ選び

野菜(グリーン)のコツ

ほうれん草や小松菜などの葉野菜は、必ずバナナやりんご、パイナップルなどの甘みと酸味が強いフルーツと組み合わせるのが美味しく作る最大のポイントです。

これらのフルーツの甘みと香りが、野菜の青臭さを強力にマスキングしてくれます。これが無いと、ただの「青汁プロテイン」になってしまいがち…。バナナは甘みととろみ、りんごやパイナップルは甘みと酸味を担当してくれますよ。

ほうれん草は小松菜より「えぐみ」が出やすいことがあるので、もし使う場合はサッと下茹でしたものを使うと飲みやすくなりますが、初心者はまず小松菜からが手軽で失敗がないです。

楽しいプロテインスムージーのレシピ習慣

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!

プロテインスムージーのレシピって、実はすごく自由なんです。基本のコツさえ押さえておけば、あとは冷蔵庫にあるものや、その日の気分で色々試してみるのが一番の楽しみだったりします。難しく考えなくて大丈夫。

大切なのは、

- まずいを我慢しないこと(バナナや風味で美味しくする!)

- ダマにならない順番(液体が先!)を守ること

この2つだけで、あなたのスムージーライフは格段に良くなるはずです。

あ、あと習慣にするための最後のコツが「洗い物」です。

ミキサーの簡単なお手入れ方法

スムージーを作った後、ミキサーを放置するとカピカピになって最悪です…。飲んだらすぐに、容器に水と食器用洗剤を1滴たらして、フタをして10〜20秒ほどガーッと回してください。これだけで、刃や容器の内部についた汚れのほとんどが落ちます。あとは水ですすげば、ほぼお手入れ完了! ※お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、刃や本体に直接触れないよう十分ご注意ください。

この手軽さも、続けるためには大事なポイントですよね。

まずは今日のレシピを参考に、あなただけのお気に入りプロテインスムージーのレシピを見つけてみてくださいね。きっと楽しい習慣になりますよ!